DIYでやっと完成したハイエースのリチウムイオンサブバッテリー化!

今回はそのリチウムイオンサブバッテリーの活用で、エンジン停止時にもカーナビと純正装備のシガーソケットも稼働させます。

目的

今回の目的は、テレビ好きの私は人待ちなどの停車中もテレビを見たい!

やっぱアイドリングのままだとご近所さんにも環境にも良くないですからね。

今まではエンジンを止めてメインバッテリーで見てたけど、バッテリーあがりが気になるし。。。

そして、どうせならスマホなども充電できるように、純正のシガーソケットも稼働させたい!

といった動機です(^^)。

ざっくりした配線方法などの構想

今回サブバッテリーでカーナビ&シガーソケットを通電させるにあたって色々調べました。

ググったりYou Tubeなど。。。

で、一番多かった定番の方法が、カーナビのアクセサリー電源と常時電源にそれぞれ5極リレーを組み込んで、スイッチでサブバッテリーでとメインバッテリーを切り替えるというものでした。

ただこの方法だと、スイッチを切り忘れた時に、そのまま走行するとカーナビはサブバッテリーからの電源で稼動したまま走行することになります。

となると、せっかくの走行充電の充電効率が悪くなってしまいます。サブバッテリーに充電もするけど、カーナビで消費もするので。意外とカーナビの消費電力は大きいです。

それに、無駄にサブバッテリーを消費してると多少なり寿命に影響が出るかも。。。しれない。。。細か!Σ(゚∀゚ノ)ノ

まぁ、スイッチを切り忘れなければいいんですけどね(^_^;)。

でも私はスイッチを切り忘れる自信があります。なんせ鍵を忘れて家を出ることも度々。。。

ということで、今回はリレーの仕組みを勉強し、使い方に一工夫して機能的にします。

勉強と言ってもリレーの仕組みはすごく単純なので、ほぼ構想の時間でしたが。

そして機能的というのは、スイッチでON-OFFできるのはもちろん、エンジンを掛けた時には自動でOFFになるようにします。

更に配線も簡単に!

なんせ私はカーナビだけでなく純正シガーソケットも同時に稼働させたいので。定番のリレーの使い方だと、シガーソケット電源用にもリレーを使わないといけません。

リレーの仕組みは簡単ですが、配線が多くなり面倒なので。。。

4極・5極リレーの仕組み(ザックリと)

今回は4極リレーと5極リレーを組み合わせて、スイッチだけでなくACC電源にも反応してON・OFFできる1つのリレーのように作りましたが、その配線の説明の前に、リレーの仕組みをあまりご存じない方のために、簡単に4極リレーと5極リレーの仕組みを説明しておきます。

なんせ私もリレーに関しては、今まで『なんとなく』というか『なんか配線ややこしいなぁ~』ぐらいの認識で、大して分かってなかったですから(^_^;)。

まぁ、ちょっと調べれば、リレーの仕組みはめっちゃ単純なんですけどね。

4極リレー

ザックリとですが、青のリレー電源に微弱電気が流れることによって『電磁コイル』に磁力が発生し、スイッチを引き寄せ赤の電源コードに繋がり、黄色コードの電装品に電気が流れるようになります。

主な4極リレーを使う目的ですが、

①容量の小さなスイッチで容量の大きな電装品をON-OFFする時。

手動スイッチもあれば、ACC(アクセサリー)電源などを信号としてスイッチにしたりもできます。

②1つのスイッチで複数の電装品のON-OFFする時。

1つのスイッチから複数のリレーのリレー電源(青色)に繋ぐようにします。

ザックリと、4極リレーの役割としては、この2つぐらいかと思います。

5極リレー

5極リレーは、4極リレーに白の線が増えてるだけです。

これにより、4極リレーのような単純にON-OFFするだけでなくA・Bの切り替え(スイッチング)ができるようになります。

5極リレーの役割としては、4極の役割+αとして、

③A・Bの切り替え(スイッチング)

今回はメインバッテリーとサブバッテリーの切り替えがテーマなので、1つの電装品に対して電源A・Bの切り替えとしていますが、電源と装飾品の接続を入れ替えれば、1つの電源に対して電装品A・Bの切り替えとしても使えます。

④微弱電源OFFの時に通電(スイッチON)させる

4極リレーだと青色のリレー電源に微弱電気が流れたときにしかONにできませんが、5極リレーの場合は微弱電気が流れていない時にONにすることもできます。

上の図で言うと、電源Aには何も繋げずに、電源Bにだけ繋げます。

ちなみに定番のメインバッテリーとサブバッテリーの切り替えはこの5極リレーを使って行っています。

でも私はぜんぜん違うやり方をします。定番の方法だと切り替える配線の分だけ5極リレーが必要になってしまうので。

カーナビだけでも常時電源とアクセサリー電源の2つ。更に私はシガーソケットもサブバッテリーで起動させたいので更に1つ必要になります。

だから私は同じ5極リレーでも④番の微弱電源OFFの時に通電(スイッチON)させる機能を使い一工夫します。

実際に使ったリレー配線

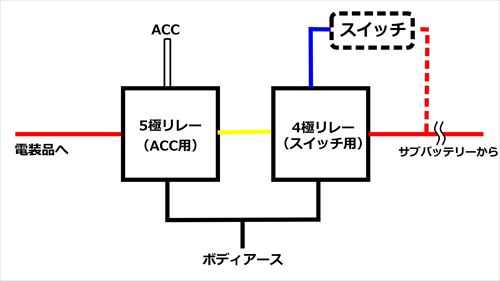

今回、実際に組み合わせた4極リレーと5極リレーの配線です。

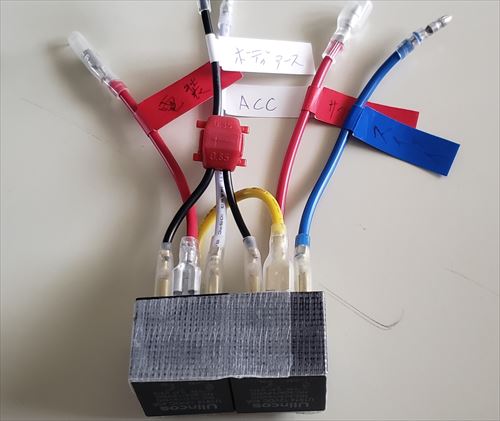

先に完成写真がこれです。

※配線の色に関しては、上記リレー図の配線の色とは関係ありません。

ちなみに実際は2つとも5極リレーなんですが、これは単純にAmazonで2個セットの5極リレーが安かったので、それを買いました(^_^;)。

そして1つは4極リレーとして使っています。(単純に上記5極リレー図の白コードの電源Bの部分を使わないだけですが)

ですので説明も4極リレーとして説明します。ややこしくなるので。。。

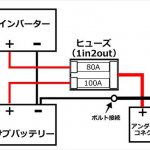

上の完成写真では分かりにくいので、簡単に配線図を書くと、こんな感じです。

※配線の色は完成写真と合わせています。

4極リレーは単純にスイッチのON-OFFで通電するように4極とも繋げますが、5極リレーの『電装品へ』のコードは『ACC(アクセサリー電源)』からの信号がなくなった時に通電する端子に繋げます。

残り1つの端子は何も繋げません。念の為にビニールテープなどで絶縁処理だけします。

整流ダイオードを忘れずに

上記で作ったニコイチのリレーのカーナビへの接続方法としては、配線図の『電装品へ』となっているコードを2つに分けて、カーナビの既存の常時電源コードとACC(アクセサリー)電源コードにぶち込みます(合流させます)。

ただ、この時に逆流防止として、整流ダイオードを付けます。

整流ダイオードは電流を一方通行にするのですが、これを付けないとサブバッテリーの電源がカーナビだけでなく車側の既存の配線にも流れてしまい、いらぬものを作動させてしまうかもしれませんので。

容量は余裕の余裕を見て、許容電流30Aのものにしました。

ちなみに私はショットキーバリアダイオードというものにしました。

特徴としては、ダイオード自体多少電気のロスがあるのですが、そのロスが小さいのが特徴です。

ただ、デメリットもあります。普通の整流ダイオードに比べ逆流する電気が少し増えます。数ミリアンペア程度のようですが。

私が実際計測したら1ミリアンペアもなく0.2ミリアンペア前後でした。

温度によっても変わるようです。

ちなみに、このショットキーバリアダイオードはAmazonで10個で1,000円しないぐらいで買えました。

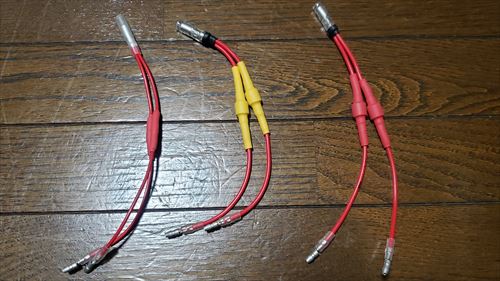

そして、こんな感じで接続配線を作りました。

ちなみに線の太さは1.25sqにしました。

一つの配線に割り込ませるのにダイオードは2つ使います。

サブバッテリーの電流が車側に流れないようにするのと、逆に車側の電流がサブバッテリー側に流れないようにするためです。

そして、このダイオードを入れた配線を3つ用意しました。

一応ACC電源と常時電源を熱収縮チューブで赤と黄色に色分けしました。

カーナビの常時電源とACC電源用に2つ。そしてシガーソケットのACC電源用に1つ。

ちなみにカーナビのACC電源用のダイオードは、ずいぶん前にソーラー充電用に買った許容電流2Aの小さな整流ダイオードを使いました。

カーナビのACC電源はスイッチ信号用の微弱電流なので。

私のカーナビはカロッツェリアのサイバーナビなのですが、一応カロッツェリアにも線の太さや電流など問い合わせて確認しました。

今回は『配線も簡単にする』というのもテーマだったのですが、この方法だと車側の電源に加え、サブバッテリーからの電源も使えるようにしたいところには、このダイオードを入れた配線を割り込ませるだけなのでめっちゃ簡単になります。

定番の方法だと、その都度5極リレー自体を増やしていかないといけないので、リレー電源やらボディアースやらの配線をしないといけないので配線が大変です。かさばるし。。。

リレーの構想&実験動画

今回のニコイチで作ったリレーの構想や配線、そして動作実験を動画にしました。

ついでにリレーの仕組みも模型みたいなので説明してます。

車(ハイエース)への配線

いや~、めっちゃ久々にフロントパネルの全面外ししました。。。

前に自分でアップした『フロントパネルの全面外し』の動画やブログを見ながら、思い出しながら(^_^;)。

あとニコイチリレーはこんな感じでビニールテープで巻き巻きして、1つのパーツ風に。

だが作業時間は6・7時間になってしまいましたΣ(゚∀゚ノ)ノ。

配線自体は簡単になったはずなんですが、今回リレーの勉強をしたことにより、前にDIYした配線にリレーが必要だったことが分かり、そこの配線をやり直したり、純正オプションの100Vスイッチを移設したり。

そしてパネルの爪を割ってしまい、というか初めてパネルを開けた時に割ってしまってリペアしたことを忘れてて、雑に外したら再び割れてしまった。アホだ。。。そして再びプラリペアで修復。。。そんなこんなで6・7時間経ってました。

それはそうと、今回の実際の配線です。

カーナビへの配線

まずはカーナビへの配線です。

まずは常時電源の配線がこんなのでした。黄色いコードです。

すでにギボシ端子を外したところです。

ついでに線の太さは1.25sqです。

次にカーナビのACC(アクセサリー)電源はこの赤のコード。

同じく既にギボシ端子は抜いたところです。またまたついでに線の太さは0.5sqです。

ここも同じくACC用に作ったダイオード仕込み配線を割り込ませます。

カーナビへの配線はこれだけです。

めっちゃ簡単。

あとは、それぞれサブバッテリー側コードをニコイチリレーに繋ぐだけです。

シガーソケットへの配線

シガーソケットへの配線もカーナビと基本同じです。

でも元々シガーソケット裏で配線を分岐して、それを足元まで降ろしてACC電源の取り出し口にしてました。

そこからACC電源を取りやすくするために。

で、今回は、せっかくなので従来のACC電源取り出し口に加え、従来のACC電源+サブバッテリー電源でも使える電源の取り出し口として増設しました。

サブバッテリーからの電源で動かす必要がない電装品は従来のACC電源の取り出し口に接続し、ACCとサブバッテリー両方の電源で使いたい電装品は増設した方に接続できるようにしました。

ごちゃごちゃで、ややこしいですね。

ザックリ言うと、ダイオード配線を割り込ませる手前で分岐して、それを『従来のACC電源』の取り出し口として。

そしてダイオード配線のあとシガーソケットに繋ぐ前でも分岐して、それを『従来のACC電源+サブバッテリー電源』として増設した取り出し口にしてます。

配線完了~

今回作ったニコイチリレーなどの配線は、足元のパネルのところで行いました。

でも配線作業が終わった後はこんな感じでグッチャグチャΣ(゚∀゚ノ)ノキャー。

ちなみにこの足元パネルはピン2つで簡単に外せるので、2種類のACC電源の取り出しも簡単にできます(^_^)v。

あとスイッチはエーモンの純正タイプで、見た目もスッキリシンプル!

ちなみにここは元々純正オプションのAC100V電源のスイッチがあるところでしたが移設して、サブバッテリーのスイッチにしました。

実装動画

配線が完了して、実際にどう機能するのかも動画にしました。

なかなか画期的と、自画自賛です(゜∀。)。

カーナビの再起動を改善

サブバッテリーをONのまま、エンジンをかけると自動でメインバッテリーからの電源供給に切り替わるのですが、その際にカーナビが再起動してしまします。

エンジンONの時もOFFの時も。

最初は、大したことないからそのままでいいかと思っていたのですが、だんだんストレスに。。。

『TVいいとこやのに~』とか、いいとこが終わるまでエンジンを切れなかったり。。。ちっさ!Σ(゚∀゚ノ)ノ

まぁ、そんなこんなでそれを解消すべき実験をへて、改善できました。

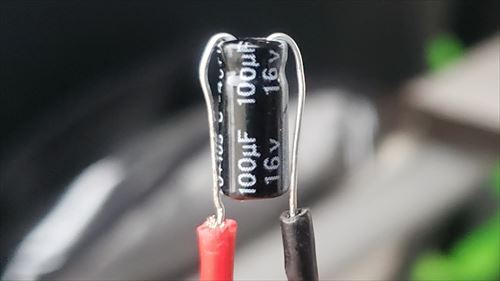

改善はコンデンサーで

結果から言うとACC電源にコンデンサーを追加しただけで改善しました。

コンデンサー部分を追加しただけです。

ちなみに、コンデンサーは電気を貯める(蓄電)ことができるシロモノです。

サイズも容量も、めっちゃ小っさいバッテリーみたいなもんです。

そして蓄電しておいて、メイン・サブの自動切り替え時に一瞬途切れる電流を補う作戦です!

ちなみにコンデンサーは並列接続が基本です。

またいろんな所に電気が流れないように、逆流防止ダイオードを入れるのが通常なのですが、私の場合、配線図にもありますが、元々メインバッテリーとサブバッテリーが互いに逆流しないように、既にダイオードを付けていたので、コンデンサーを繋いだだけで終わりました。

私のカーナビは古いサイバーナビなんですが、コンデンサーの容量は『16V 100μF』で丁度いいぐらいでした。

コンデンサーの接続は写真のように配線にぶっ刺しただけです(^_^;)。

また暇な時にハンダ付けでもしようかと。。。(^_^;)

そして、これを助手席の足元辺りまで引っ張っておいて、容量変更など気軽にコンデンサーの交換ができるようにしておきました。

今回買ったコンデンサーセットです。

私が買った時は1,000円ちょっとでしたが、結構変動してるみたい。

カーナビの再起動改善動画

動画にしました。

実際にACC電源が途切れる時間も撮影してます。

ちなみに常時電源もほんの一瞬途切れてたりします。。。

コメント

こんにちは。

いつも参考にさせていただいております。

ありがとうございます。

ショットキーバリアダイオードについて質問です。

熱暴走が気になるのですが、対策はどのようにされていますか?

ナビの設置場所から考えて高温になりやすいかなと思っています。

こんにちわ。

熱対策は特にしてません(^_^;)。

今のところ問題なく動いてます。

こんにちは。いつも参考にさせていただいております。

さて、ショットキーバリアダイオードについてですが、熱暴走対策はされていますか?

コメントありがとうございます。

熱対策は特にしてません(^_^;)

こんにちは!大変参考になります。

一番簡単なのは、ACCにダイオード二股をつけるだけでいけますか?

頑張ってください!!!

コメントありがとうございます。

ACCだけだと、メインの電力消費は常時電源なので、サブバッテリーではなく常に常時電源(メインバッテリー)からの消費になっちゃいますよ。

ACCはあくまで信号線です。ハイエースの場合は。

最近の車やナビは、そうなってるのが多いと聞きましたよ。

いつも見ています。

ダイオード線 常時30A ACC30A でやってみたら、エンジンを切ってもカーナビが消えませんでした。ダイオードの少量の逆流のせいでしょうか?

あと、ソーラーパネルとバッテリチャージャーの間に、キルスイッチをいれなければダメですか?

コメントありがとうございます。

ダイオードの逆流は、極微量なので、それではカーナビは動かないと思いますよ。

キルスイッチは好みです。

私はもともと、サブバッテリーをポータブル的に脱着できるようにしていたのですが、ザブバッテリーを外した時にソーラーパネルと走行充電器が通電していると走行充電器に良くないとメーカーが言っていたので、キルスイッチをつけました。

でもそれ以外にもキルスイッチは重宝しますよ。

レノジーの走行充電器は50Aの充電能力があるのですが、少しでもソーラーパネルからの入力があると、MAXでソーラーから25A、走行充電から25Aといった感じで半分半分になってしまいます。

そうなると雪でソーラーがほとんど発電しないときや、雨や曇りの日は、ソーラーのキルスイッチを切って、走行充電だけにした方が、全然充電が早いです。

はじめまして

ブログとても参考にしております。

さて ニコイチリレーですが、どうしてもリレーの配線が分かりません。

リレーによって配線の色が違うので困惑しています。

85、86など数字で表していただければ分かるのですが

お手数かけますがよろしくお願いします。

コメントありがとうございます。

すいません。85.86などの種類が私にはわかりません(;・∀・)。

そして、間違いがあるといけないので。

リレーの仕組みやそれぞれの配線の役割などの基本を理解していただくと、自ずと分かると思いますよ。

はじめまして。

何時も参考になる配信有難うございます。

質問ですが、サブバッテリーからのケーブ(3.5sq)

とリレーのケーブルの接続はどの様にされてますか?

はじめまして。

ページ内のリレーの画像にあるようにギボシ端子で接続していますよ。

ちなみにエーモンの太専用のギボシ端子です。

スリーブで圧着しようかと思ってましたけど、3.5sqのギボシがあるんですね!

有難う御座いました。

参考にさせていただいております。

似たようなシステムを構築しているのですが、サブバッテリーに切り替えたあとに、ナビの電源を入れる(通常ACCですが、スイッチをつけてます)とメインバッテリーの電圧が微妙に変わります。12.7⇒12.4Vくらい。ナビスイッチOn/Offで変わるので、ナビと連動してスイッチが入るもので、かつ、メインバッテリーから電源をとっているものなど、もし何か御存じであれば教えていただきたいです。

私と同じ様な仕組みであれば、サブバッテリーon時でも車の常時電源もナビに通電した状態ですかね?

その場合、メインとサブバッテリーの元気な方から電気を消費することになると思います。

ちなみに私が施工した当初はメインバッテリーが古くなっていたので、メインからの消費はなかったのですが、先日メインバッテリーを新品に変えたら、メインバッテリーからも消費してるようでした。

特にエンジンを切った直後はメインバッテリーも電圧が高く元気なので、メインからも消費する状態になりますが、5分もすればほぼサブバッテリーからの消費になってるようです。

あくまでサブバッテリーの消費アンペアの変動を見た上での私のザックリ判定です。メインバッテリーからの消費電力など細かくは測定はしてません(^_^;)。

もしサブバッテリーの残容量が少なくなって電圧が低くなった時にメインバッテリーからの消費をしないようにするには、電圧をトリガーとして作動するようにリレーをつければできると思いますが、私はそこまでサブバッテリーを消費した状態ではナビを使ったりしないと思うので、そこまではしていません。

参考になればいいのですが(^_^;)。。。

いつもとても参考にさせていただいています。

今回、この内容をフルコピーで作成中ですが、5極リレーの動作が私には理解出来ていません。

・4極リレーの黄色と5極リレーの黄色を接続でしょうか?

4極リレーの黄色と5極リレーの赤色を接続するなら入力電気の流れは分かるのですが。

・青コード(リレー配線)は5極リレーでは接続無しなんでしょうか?

青配線がないので、

切り替えはできない=白配線に流れが固定ではないのでしょうか?

=常時電源には流れない?

・5極リレーで青配線を接続しなくても、アースは必要でしょうか?

とりあえず同じようには接続してみたいと思ってます。

因みに、リレーは2つともエーモン製を使用しています。

自己レスです。

本日、何とか接続して動くようになりました。

N-VANとケンウッドのDPV-7000の組み合わせです。

あれこれ試行錯誤して何とか完成です。

ありがとうございました!

すいません。返事できなくて。最近忙しくて、コメントチェックできてなかったです(^_^;。

無事できたようでよかったです(^^)。

お世話になります。youtube拝見しております。

リレーからサブバッテリーに配線する際サブバッテリーのプラスマイナスどちらに配線すればよろしいですか?因みに走行充電器も搭載しているのですが、サブバッテリーに直接配線となるのでしょうか?

無知で申し訳ありません

コメントありがとうございます。

サブバッテリーはプラス線に接続することが多いですが、いまいち内容が分かりません。

何のリレーとか、リレーのどの配線とか。。。

走行充電器の配線も何の配線か見えないです。

すいません。

返信ありがとうございます。

リレーはたかきちさんと同じ仕様で使いたいと思ってます。(ナビのみ)

走行充電はニューエラー004をメインバッテリーとサブバッテリーの間にかまして1200wインバーターを使っております。

サブバッテリーからの電源供給ならプラス線に繋ぎますよ。

あとサブバッテリーとナビ用リレー間に走行充電器は入れてません。

ありがとございます。

動画とブログを参考にがんばってみます。

頑張ってくださいね(^^)。

でも電気は危険もあるので、原理原則を十分に理解してからの方がいいですよ。

その他にヒューズについても。

まぁ、本で勉強したり、ググっても色々出てくるので、勉強できると思います。

最近よくYouTubeや、このブログを参考に拝見させて頂いてます。

私はサブバッテリーではなく、ポータブル電源との切替で考えていますが、応用可能かと思いまして。

セルを回した時のナビの再起動にもいつも残念に思っておりましたので、そこも手を加えたいと思っています。

ポータブル電源と車のバッテリーとの切替の場合はこうしたら良いとかあれば教えて欲しいです。

コメントありがとうございます。

サブバッテリーとポータブルバッテリーでの配線で大きく変わることはないように思います。

あとはポータブルバッテリーからカーナビ用の+と-の配線をどうやって取るかぐらいですかね。

一般的なポータブルバッテリーは+と-の配線を直接取り出すところがないと思うので、シガーソケット差込口から+と-の配線に変換することになるのかな。

シガーソケット以外に、DCプラグ5.5で12vを取り出せます。

Twitterの方をフォローさせて頂いたのですが、DMで回路図送らせてもらったら、お時間のある時にでも見てもらう事は出来ますか?

回路図というか、参考にしたい方のURLそのまま送ろうかと。

こんなお願いどうかと思うのですが、、。

すいません。ややこしい事を言いまして申し訳ないです。

見て欲しかったのはみんカラの琉聖パパさんの回路です。琉聖パパさんのとたかきちさんの仕組みを合わせたものを作ったら最強なのではないかと、素人ながら思ったのでした。

コメントありがとうございます。

ご連絡遅くなりました。

その回線に興味があります。

どんな回線ですか?

はじめまして。いつもYouTubeとブログを拝見しています。

この方法でACCはリレーを入れてますが、常時電源にリレーは使わないのでしょうか??

よろしければ教えてください

はじめまして。

ブログ内の通り、私はこの方法でリレーの先をACCと常時電源分の2つに分けて、両方につないでますよ。

ご回答ありがとうございます!

スイッチ用というのが常時電源のリレーということですね!

やってみます(^^)

いや、違いますよ(^o^;)。

ニコイチリレーから二股に分けてるだけです。

ACCと常時電源用に。

ブログに書いてる通りです。

失礼しました

理解しました( ˊᵕˋ 😉

そしてやっと返信の仕方がわかりました。

良かったです。

頑張ってくださいね(^^)。

参考にしたい思いHPを拝見させていただきました。

一つ疑問があるので教えてください。

カーナビへの常時電源には、車両からの常時電源が流れたままになりませんか?

常時電源用に別のリレー回路があるのでしょうか?

よろしくお願いします。

コメントありがとうございます。

はい。ACCオフ時の車両の常時電源は、サブバッテリー電源と合流した状態になります。

このシステムの前段階では、ACCの切り替えリレーも無しで、サブバッテリーのオンオフスイッチだけにして、オンの時はサブバッテリー電源も合流させるようにしようかと思っていました。

それをスイッチ切り忘れでエンジンかけた時に無駄にサブバッテリーの消耗するのを避けるためにACCリレーをつけた感じです。

それで現状ではエンジンOFF時には、サブバッテリーも常時電源も繋がってる状態なのですが、一度常時電源の配線のギボシ端子を抜いてテストしてみました。

結果は常時電源を切った時も、切らなかった時もサブバッテリーの消費電力は変わりませんでした。

ですので、常時電源と合流していても電力の消費的にはサブバッテリーからになってます。

これは合流してても、元気な方(電圧の高い方)のバッテリーから消費するという電気的なものかと思います。

ですので、もしサブバッテリーをかなり消費し、メインバッテリーより電圧が下がった状態になれば、メインバッテリーからの消費になると思います。

もしサブバッテリーの電圧低下時にも、メインバッテリーから消費したくない時は、電圧をトリガーとしてオンオフするリレーを入れる方法もありかと思います。

私はそこまでサブバッテリーを消費した状態ではカーナビを使わないと思うので、そこまではやっていません。

早速の回答、誠に有難うございます。

メインバッテリーは使わずに、サブバッテリーでサイバーナビのWiFiを使いたい思っていたので、疑問に思ったところです。

やはり、別のリレーが必要なのですね。

エンジンかけた時のスイッチ切り忘れによるサブバッテリーの消耗の回避は、参考にさせていただきたいと考えています。

お手間をおかけしました。

本当に有難うございました。

まぁ、サブバッテリーをかなり消耗した状態で、カーナビを長時間使うならリレーを着けた方がいいですね。

どうせなら、自動で切り替わるなり止めるなりできるように、電圧をトリガーとして作動するようにしたらいいと思いますよ。

もしくは普通に常時電源の方にリレーを入れて、カーナビ用のサブバッテリーのスイッチに繋げるかですね。その場合、スイッチを入れたままでエンジンをかけるとナビの電源が落ちるので、切り忘れに気づけますね。

ただこの場合だとエンジンON・OFFする度にナビの電源が落ちるから使い勝手は悪そうです。

あと今までよくあったACCと常時の両方にリレーを入れるやり方も同じなのですが、スイッチングの度に常時電源が途切れるので、ナビによってはメモリーがリセットされる可能性もあります。

ようはサブバッテリーもだいぶ消耗した時に、メインバッテリーから消費し、バッテリーあがりになるのを避けたいと思うので、私ならバッテリーの電圧をトリガーとして、例えば11.8V以下になったら、自動で常時電源からナビへの電源を切断するようなリレーにするかな。そしたらその後はサブバッテリーからの電源供給しかなくなるので、サブバッテリーがなくなるまでサブバッテリーの電源でカーナビを動かすことになります。

まぁ、そこまでサブバッテリーを消耗した状態でもカーナビを使いたい場合ですけどね。私はそこまで消費した状態ではカーナビを使わないのでリレーを付けていないです(^_^;)。

今後必要性が出てきたらリレーを付けるかもしれないですが。

恐縮しています。

再度、アドバイスをいただけるとは思っていませんでした。

元々は、無制限でWiFiが使える、サイバーナビを買ったことが始まりです。

最初は、カーナビにセルモーターを起動させるだけの電力を温存する、バッテリー電圧保護機能がないか、ナビのマニュアルを見たのですが、見つけられずにサブバッテリー方式を検討するようになりました。

しかし、サブバッテリーを載せるほどのことか?、小型のジャンプスターターがあれば良いのでは?、と色々と悩んでおりました。

たかきちさんの「電圧をトリガーとして、自動でナビの電源を切るリレー方式」は、とても魅力的と思いましたので考えてみます。

有益なアドバイスをいただき有難うございました。

初めまして!色んな、ナビをサブバッテリーで稼働させる記事を見ましたが、たかきちさんのブログが一番理想に近い形でした!質問なのですが、同じようにシステム組みましたが、リレーの作動音はしますが、動きません…多分サブバッテリーからの配線が細いのか(1.75sq)、アースだと思っています。サブバの配線は何sqを使われましたか?

また、シガーソケットはニコイチリレーのACC側から信号を貰っているのでしょうか?

もしくは新たにリレー付けたのでしょうか?

不躾ですが、ご回答頂けますと幸いです。

宜しくお願い致します。

はじめまして。

サブバッテリーからニコイチリレーまでは3.5sqの配線にしましたよ。ニコイチリレーから先は細くなってますが。

シガーソケットは二股にして、ニコイチリレー側からの電源と従来の車両側のACC電源の2つが繋がってますよ。どちらにも整流ダイオードを入れて逆流しないようにしてます。

そこら辺はブログ内の通りですよ。

あとシガーソケットにリレーは使っていません。リレーはニコイチリレーだけですね。

参考になれば幸いです(^^)。

早速のご回答、ありがとうございました!

頑張って実践したいと思います!

非常に参考になるHPです、ありがとうございます。

電気に関して全くの素人なので、ひとつだけ気になりましたので質問を書き込ませていただきました。

サブバッテリーと「ダイオード仕込み配線」の間の配線にヒューズはいらないのですか?

ご多忙とは存じますが、ご回答いただけると幸いです。

よろしくお願いします。

コメントありがとうございます。

もちろんヒューズは必要ですよ。

ヒューズの基本は電源近くなので、私はサブバッテリーから分岐するところに入れてます。このブログのサブバッテリー作成ページにも書いてるので参考にしてみてください。

あとフロントまで持ってきてからもひとつ入れてるので合計2つ入れてます。フロント側は念のためというか、ナビとシガーソケットの分岐器代わりにヒューズボックスを使いました。

ご回答ありがとうございます。

「サブバッテリー作成」のページも参考にさせていただきます。

自分がやりたかったことが懇切丁寧にご説明されていたので本当に助かりました。

ありがとうございました。

なにかありましたら、また参考にさせていただきます。

お役に立ったようで良かったです(^^)。

いつもありがとうございます。

真似したらうまく行きました!

ほんまですか!?

お役に立ったようで良かったです(^^)

ほんまです笑

ブログを良く読んだら理解できました(^^)

良かったです(^^)。